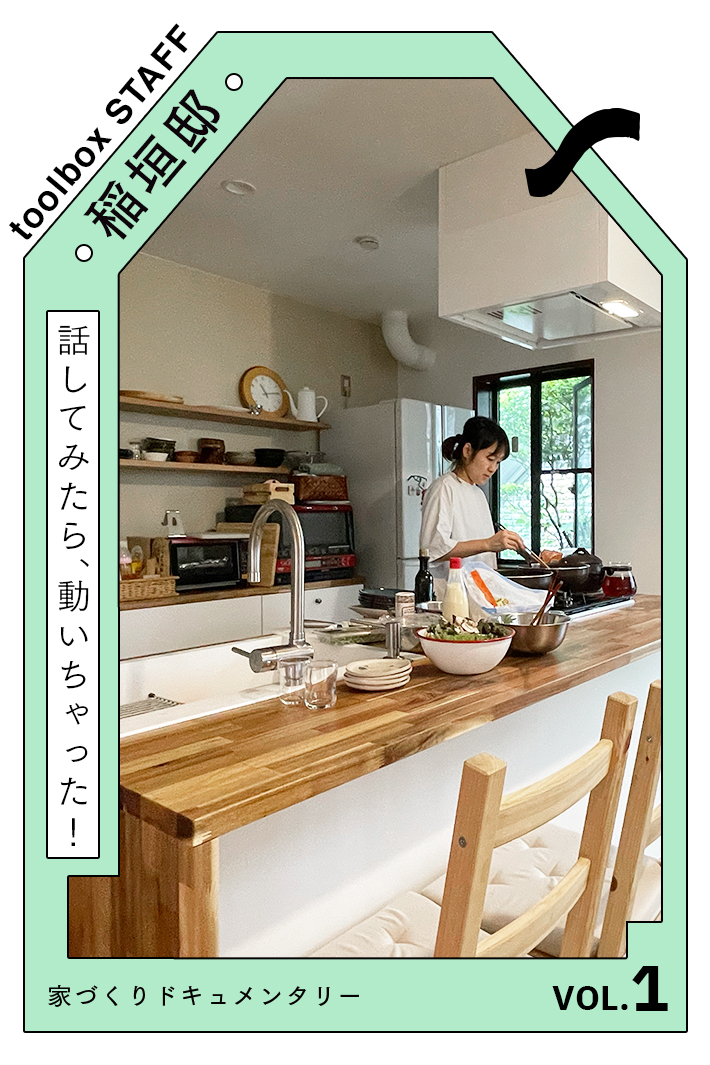

今回家づくりに密着するのは、TBK(ツールボックス工事班)で設計施工を担当するtoolboxスタッフの矢板。

奥さんと1歳のお子さんの3人暮らしで、賃貸暮らしだった家が子供が生まれたことで手狭に感じるように。それがきっかけでセルフリノベを前提とした家づくりが始まりました。

家づくりのテーマを聞いてみたら、”とある一着の服”から着想を得たらしいということがわかったり、既存を存分に活かした改装プランを聞いて、それはぜひ深掘りしてみたい!と思い、密着させてもらうことに。

vol1では物件探しから計画プランまで、矢板なりの住まいに対する考え方と共に、本人の言葉でお届けします。

不動産屋さんとの意思疎通って難しい

今住んでいる家は賃貸なんですが、できる範囲で自分たちで手を加えながら暮らしていて。今後も自分たちで手を加えた家に住めたらいいなと思っていました。新築で家を建てるのではなく、中古物件に手を加えるのを前提として、家探しを始めました。

まずは不動産屋へ相談に。リノベーションすることが前提だったので、間取りとか内装への要望は最初はあまりなく、立地や状態を重視した理想の条件を伝えました。

・子供ために公園が近くに欲しい

・駅近でなくてもいいけど、駅まで歩いていける距離がいい

・工事の材料とかを運ぶため駐車場有りが必須

・第二の家との往復がしやすい

・木造2階建てでカスタムがしやすい物件

最初は比較的新しい家を紹介してもらっていて、つるっとした質感の綺麗な空間を見ても何だかしっくりこなかったんです。なので、もう少し違うテイストの家も紹介してもらえるよう、伝え方を変えてみようと思いました。

今までは立地についての条件が多めだったのですが、立地よりもまずは家自体が気に入ることを大切にしようと思い直して。条件の優先順位1位を「家そのもの」にすることにしました。

・理想とする雰囲気の家の写真をたくさん用意して担当の方に共有

・自分がいいと思っているリノベの事例を一緒に見てもらう

・自分の趣味とか私生活のことも伝えてみる

そんなことをやってみました。

事例を共有した時に、TBKで設計施工を行った「studyroom#1」も一緒に見てもらって、既存を活かしたカスタムがしたいという今後の展望も話したり……。

担当の方としっかり話ができたことで、築年数が古い物件も内見することができ、ついに「いい感じの家だ!」と思う物件に出会うことができました。どんな住まいにしたいのか、やりたいことを伝えられたのがよかったのかもしれません。

購入したのは、築46年の2階建ての木造戸建て。

実は元々築古物件が特別好きとかそういうのはなかったのですが、いろんな家を内見する中で築古物件に魅力をすごく感じるようになりました。

自分の実家がまさにこんな雰囲気だったということではないのですが、実家ぽい雰囲気を感じてほっこりしていいなと思ったり、柄のついたガラスだったり昔ならではの意匠性のあるデザインに心が惹かれたんだと思います。

手を加えることを前提に考えていたけど、物件のポテンシャルを活かしながらの家づくりが楽しめそう!と自分の中では新たな発見でしたね。

気に入ったものは残して、不足しているものは足していく

今回の家で特に気に入った場所は、玄関入ってすぐの挽物の木の間仕切りと、ダイニングにあった木のぼこぼこした表情がそのまま残された柱。

ガラスブロックと柄のあるガラス、木製のドアに木の間仕切り。いろんな要素が混じりあった空間にこだわりを感じました。特徴的な木の柱は触り心地もよくて、現場に来る度に一回は触ってます。この2つはちゃんと活かせたらいいなと思いました。

それ以外にも梁の感じやそもそもの建物の雰囲気など、気に入った部分を残したいと考え、

多くを取り壊すのではなく、素材を活かすことを前提として手を加えていくことに。

そうして出てきた家づくりのテーマは、「継ぎはぎ」。

この継ぎはぎという言葉が浮かんできたのは、大切にしていた古着がきっかけでした。

このシャツは1960年代に海外で工場着として使われていたものらしく、作業中に袖がどんどんほつれて短くなっていくのを、継ぎ足して使い続けたことで今の形になったそう。

継ぎ足されたところと元の色の違いが、結果的にデザインとしても効いていて、古着の良さがでているなと感じています。意図的ではなく、必然的に継ぎ接ぎされているので、違和感なく一着の服になっている。無理していないというか、そういうところがいいなと思っています。

それに、布1枚を60年以上使えるのって凄いなと、純粋に感心しました。

この洋服の在り方に感銘を受け、家も同じような考え方や扱い方で長く大切に住んでいきたいと考えました。

実際にその場に立ちながら計画を立てる

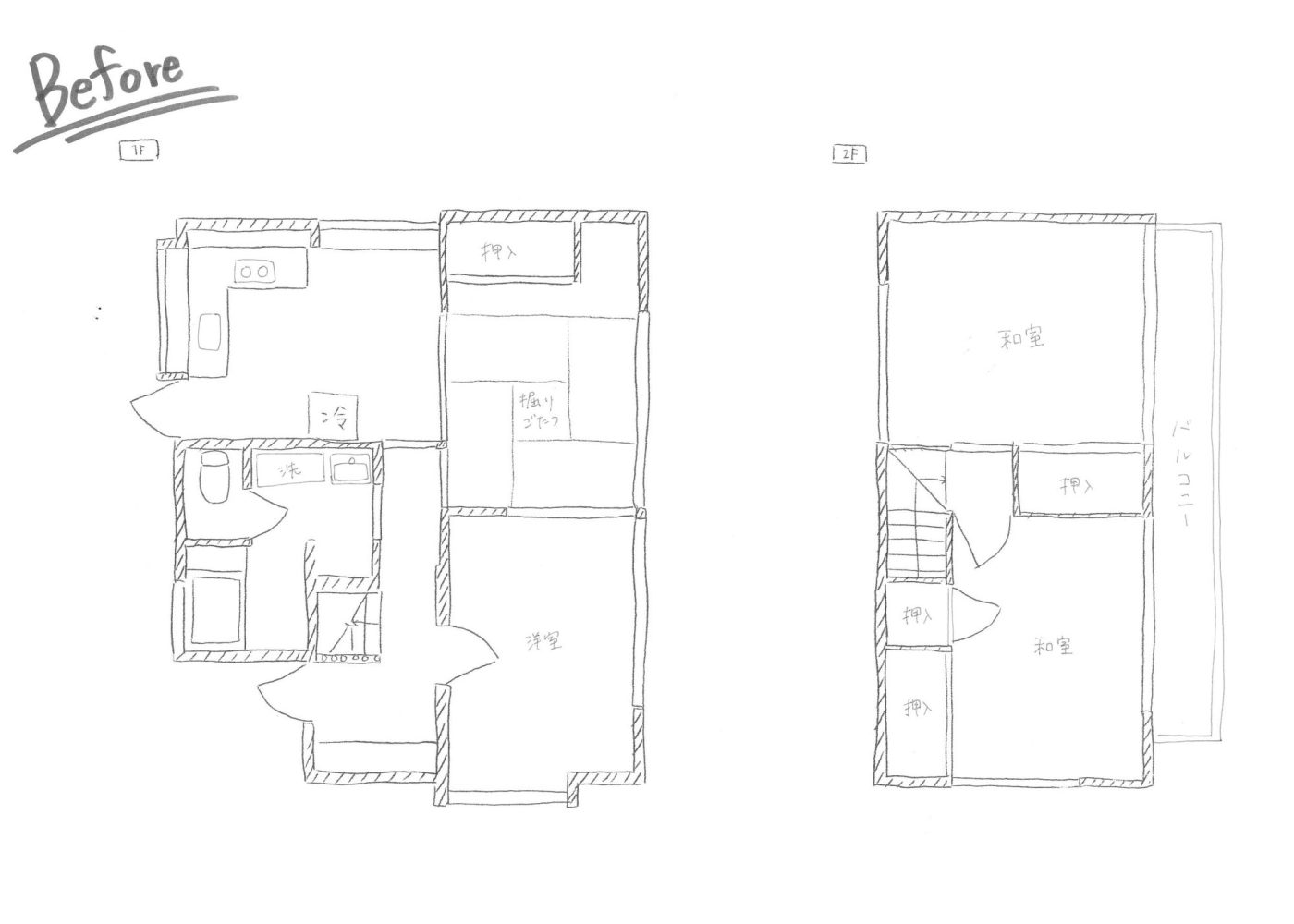

よりリアルにイメージするために、購入した家に行き実際の空間に立ちながら、「残すところ」と「変えるところ」について夫婦で話し合い、大まかな計画プランを立てました。

計画内容を大きく6つざっくりとお伝えします!

1.六畳の和室と洋室を一体にして広々としたリビングに。床の高さを揃えてリノリウム素材のマーモリウムタイルで仕上げる

2.リビングの壁を解体。軸だけ残して、そこにポリカーボネートのクリアを貼り付ける(予定)

3.L型キッチンのキャビネットと天板を取り外して分割。気に入ったキャビネットは残しつつオーブンや食洗機を加えて幅を拡張!新旧が混ざりあったキッチンに。

4.キッチン近くにコーヒーを淹れたりできる、カウンターを制作

5.今使っているドラム式の洗濯機が入るよう、洗面室を広げる

6.畳だった2階の床をカーペットに変更。寝室は憧れのブルーのカーペットに!

電気工事と配管はプロの方にお願いしてその他の工事は自分でやる予定です!

まずはとにかくたくさん参考事例を集めて、イメージを膨らませました。そのあとはイメージ画像はつくったりせず、現地に行って実際の場所にサンプルを合わせたりしてプランを固めました。

現段階で大きく手を加えるのは、1階。1階が住める状況になったらすぐに引っ越しをして、2階は住みながら手を加えていく、アフターリフォームも見据えた作戦です。

昔の家あるあるで、昔の間取りが今の生活が合わなかったり、機能を向上させたかったりもありつつ……今にはない建具や商材が使われていたり、味があっていい部分もある!現場の家の中で今の自分たちが暮らしをする上で、不足しているなと思う部分を足していくような感覚でプランを立てていきました。

予算はローンを組まない範囲で

予算については、ローンを組まないでリフォームができる範囲を想定しています。

ローンを組むとなると手続きとかがややこしくなって、色んなことがどんどんめんどくさくなってきてしまう。だからローンを組まないでリフォームができたらいいなとは常々思っていました。今気軽にできる範囲で「ここまで」と決めて、思い立ったらすぐ手を動かせる家づくりがしたかったので、250万程度をイメージしてやっています。

自分たちが楽しくやれる範囲でやる

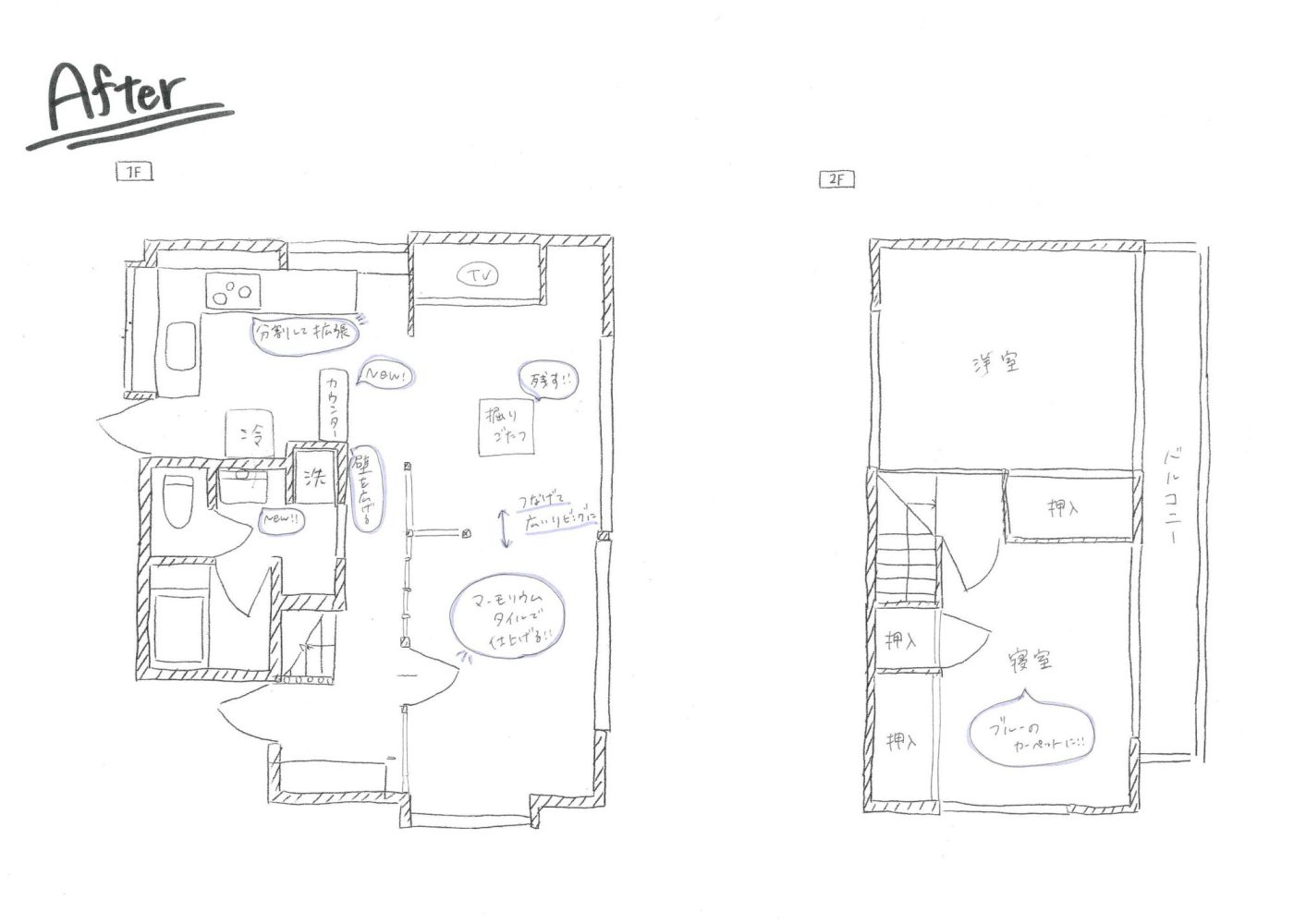

今は解体を終え、少しずつ作っていく作業に移ってきています。

床下に潜ってシロアリ対策用塗料を塗り、防湿シートと床下乾燥剤を置くなど、基盤のアップデートも自分たちでできる範囲で行いました。

実際に作業を始めてみて思うことは、進みはやっぱりゆっくりで、仕上がりはちょっと粗めということ。私たちは決して職人としてのプロではないので、仕上がりや精度については「こんなもんだろ」と割り切ってやっています。

その方が無理せず楽しくできますし、仕上がりの完成度や精度の高さを求めすぎると、自分でやる心が折れてしまうなと思うので、高みを目指しすぎないようにしています。自分たちでつくれるという経験が重要だなと改めて感じているところです。

あと、小さな赤ちゃんがいる時期のセルフビルドは、心身ともに大変なので、あまりおすすめできないかもしれないです……。私たちは、作業中は親に見てもらったり、奥さんは子供と家に居てもらって自分だけ工事したり工夫をしています。

「自分たちがやれる範囲で、楽しくできる範囲でやる」この気持ちを大事にこれからも作業をしていこうと思っています。

家をいじるという文化は祖父から受け継いだ

自分の手で家をいじるという選択をしたのは、祖父や父の考え方が大きく関係しています。

その考えが形になっているのが、東京から少し離れた場所にある小屋。両親、祖父母、叔母、兄弟など、家族みんなが週末を過ごすための山小屋で、かれこれ20年以上作ったり壊したりしながら過ごしてきた場所です。

家族は私以外に建築関係の人はいないのですが、みんな趣味として週末にちょこちょこ行って手を加えるという休暇を楽しんでいます。

そもそも実家も祖父がよくいじっていたので、「家をいじる」という文化が祖父の時代から我が家にはありました。家族で家をつくるということは、我が家の中では習慣化・日常化していた気がします。

実家もこの小屋も、家族でカスタムしてきたからこそ愛着がある家になっていますし、そこに費やした時間や熱量、思い出が、愛着のある家を生んでいるのではないかなと思っています。

コストを安くするとか時間を短縮するとかではなく、ただ単純に自分達の住処をつくるという行為自体を気に入ってるのだと最近思います。

次の章では、作業の様子を完成した空間とともにお伝えできたらと思います。次章もお楽しみに!(4月頃公開予定)