「無理をしない」マイホーム計画

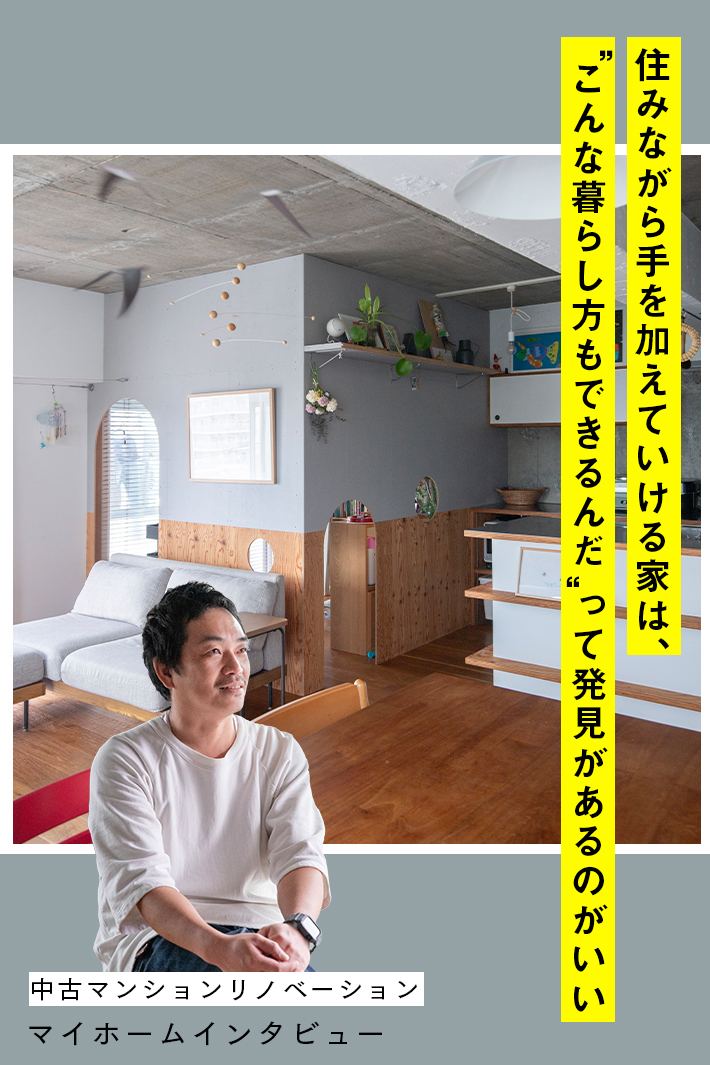

7年前の2018年に都内の中古マンションを購入し、夫婦+子ども3人の家族5人で暮らしている橋本健一さん。橋本さんは自身の設計事務所を営む設計士で、遊休不動産や学生寮のリノベーション、リノベーションホテルの設計やプロジェクトマネジメントを手掛けてきました。と聞くと、がっつりつくり込まれたご自宅を想像しますが、「フルリノベーションはせずに住み始めました」と橋本さん。

「家を買おうと思ったのは、ローンを組むなら若いうちに組みたいというのが理由でした。夫婦の実家に近いとか、職場に通いやすいとか、そういった環境や家の広さは気にしましたけど、内装にはあまりこだわっていませんでした」

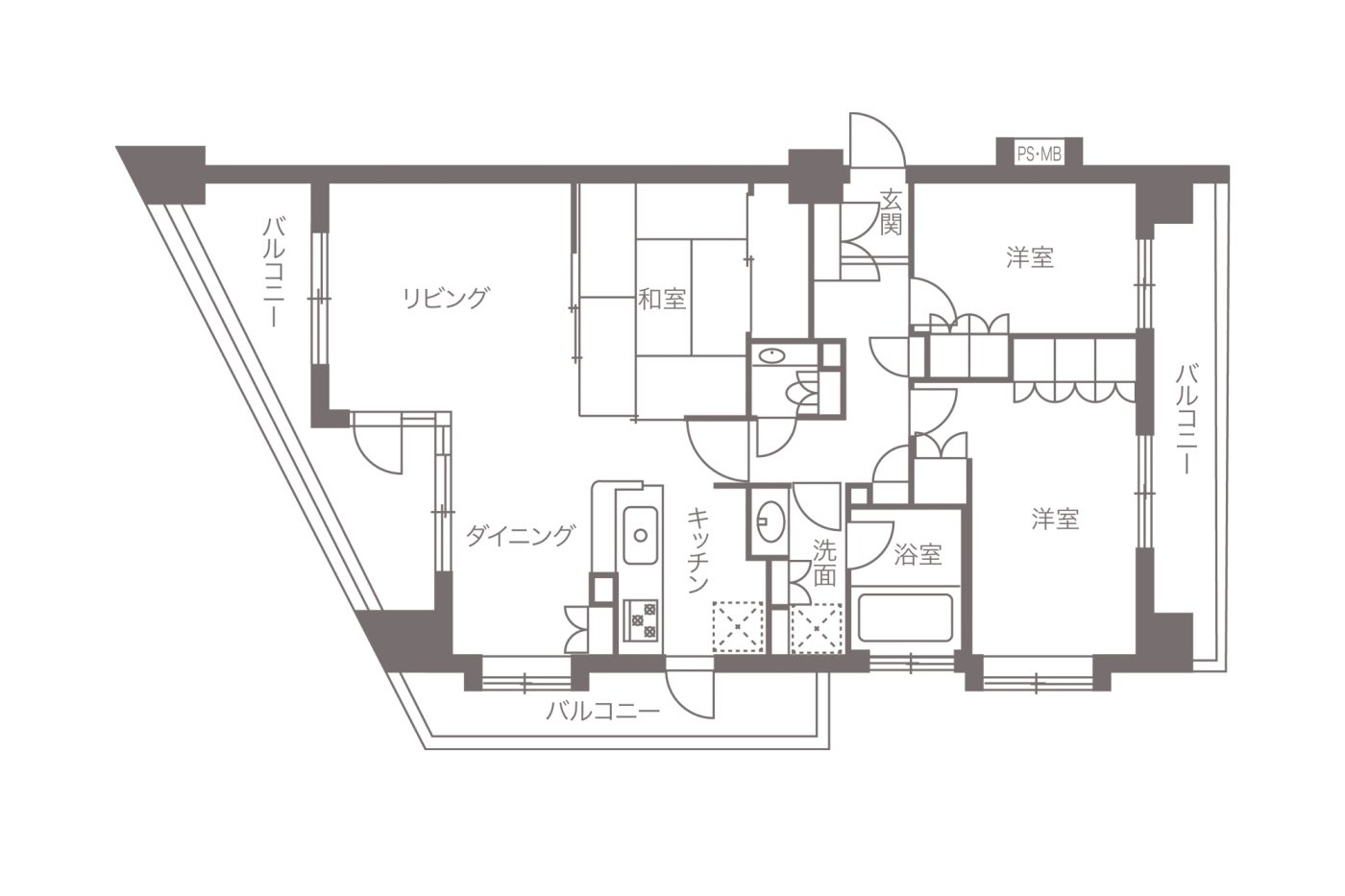

購入したマンションは、洋室2つとLDK、リビングと繋がる和室という3LDKで、広さは約81m²。当時で築18年が経過していたものの、大規模修繕が行われており、部屋の内装はリフォームされていて、綺麗な状態でした。

「好きな内装、というわけではなかったんですけど(笑)。そのままでも住める内容だったというのもありましたが、フルリノベするとなると、当時でも1000万円くらい費用がかかってくる。子どもがまだ小さくて、今後の暮らしがどうなっていくかわからなかったし、今、家をつくり込んでしまうと、家の形が家族のスタイルに合わなくなる可能性があるなと思って。実際、3人目はこの家に住み始めてから生まれました。家の形も、経済的な面でも、将来に無理がないようにしたかったんです」

とはいえ、家にまったく手を入れないつもりでもなかったと話す橋本さん。家族のライフスタイルの見通しが立ったり、暮らしていく中で合わない部分が出てきたら、手を加えていこうと考えていたそう。

「家を持ったらそこに住む期間は長いのに、家づくりは短い期間に未来図を考えて、すべての要件を出さなきゃいけない。どうなるかわからない部分があっても、設計期間や引っ越しのタイムリミットがあるから、決定せざるを得ない。昔から、それがずっと気に掛かっていたんです。自分が家を買うとなって家づくりを考えた時、やっぱりなかなか決めきれなくて。だったら、暮らしながら徐々に家に手を加えて、欲しい形にしていくスタイルのほうが、納得度の高い家づくりができるんじゃないかなと思ったんです」

toolboxでは、すべてを最初につくり込むのではなく、暮らしに合わせて少しずつ空間に手を加えていく家づくりの考え方を「アフターリフォーム」と呼んでいるのですが、橋本さんの考えはまさにアフターリフォーム。内装がボロボロだったり明らかに間取りが暮らしに合わなかったら、買った時点でリノベーションする必然がありますが、近年はリフォーム済み物件やリノベーション済み物件の供給が増えています。「住んでから自分たちに合う形に変えていけばいい」という橋本さんのスタイルは、家の買い方の参考にもなりそうです。

間取りは変えずに、空間の「質」を変える部分リノベ

そうして始まった橋本家の暮らし。実際に住んでみると、自分たちの暮らしに合わせて変えたいポイントが見えてきました。2018年の購入から現在までの6年のあいだに行った部分リノベは3回。プランニングは、橋本さんが自身で行いました。どんな箇所をどんなタイミングで部分リノベしていったのか、見ていきましょう。

小さな子どもと暮らしやすい玄関に

購入後すぐに部分リノベをしたのは「玄関」。家を買った時、橋本家の子どもたちは4歳と2歳。備え付けの下足入れはあったものの、収納力が足らず、ベビーカーや子どものストライダーを置けるスペースもありませんでした。

「帰ってきてすぐ目につく場所だし、見た目も楽しい場所にしたいなと思って、収納をつくるだけでなく、内装仕上げも変えることにしました」

艶々のタイル貼りだった土間は、廊下の一部を壊して広げて、モルタル仕上げに。壁面には、オープンな下足棚を造作しました。足元側には棚板を付けず、ベビーカーやストライダーが置けるスペースを確保。その後、橋本家には第3子が誕生し、ベビーカーも置ける広々とした玄関は、幼子3人との暮らしの中で大活躍だったそう。

この時の部分リノベでは、「玄関を工事してもらうついでに」と、浴室、洗面所、トイレにも手を加えました。好みじゃない大理石柄のクッションフロアが貼られていた洗面所とトイレの床は、シンプルなグレーのPタイルに変更。トイレの手洗いは、「すぐ向かいの洗面所で手を洗えるから」という理由で、丸ごとラワン合板を被せて隠蔽しました。手洗い器を取り外すと廃棄費用がかかってしまうため、安価な合板で覆い隠すスタイルにしたのだそう。竣工当時のままだったユニットバスは本体を交換しつつ、新しいものに交換されていた浴室乾燥機やシャワーヘッドは再利用して、コストダウンを図りました。

「この時の工事費は材料費込みで200万円ほど。もしこれがお客さんからの依頼で、僕が設計事務所として設計と工事監理を受けていたとしたら、トータルで240万円くらいでしょうか。空間の規模にもよるけれど、使う素材の組み合わせでコストは調整できるし、見映えはデザインで工夫できます。この時も、ウッドデッキに使われるレッドシダーを棚板に使ったり、木毛セメント板を仕上げに使ったりと、手頃な材料を使いつつ、棚受けを使わない形にしたり、塗装を加えたりして、品よく見えるようにしました」

リビング横の和室を子ども部屋に改造

橋本さんが次に部分リノベに着手したのは、6年後。長女が小学4年生、長男は2年生、次女が4歳となり、家族の寝室として使っていたリビング横の和室を、子どもが2人で使う子ども部屋に部分リノベしました。

出来上がったのは、腰高さより上が窓になった開放的な子ども部屋。LDKとの繋がりを感じつつ、独立感もある空間に一新しました。「ここが和室だった」とは、ビフォーを見ていないとなかなか信じられなさそうです。

袖壁や下がり壁を壊して新たに壁をつくるとなるとコストが嵩みますが、もともと襖がはまっていた部分につくり足すやり方にしたので、その分、室内窓の造作や仕上げ材にこだわることができました。

造作したカウンターデスクの先にはキッチンとダイニングが見え、家族がお互いの姿をいつでも確認できるのがいいですね。室内窓の上部は開閉可能な窓にして、換気をしたり、リビングのエアコンの風が子ども部屋まで届くようにしました。

「イメージしたのは学校の図工室。子どもたちがワクワクするような部屋にしたくて。『チェッカーパーケット』は、そのイメージにピッタリだったのと、図面を書いてシミュレーションしてみたら、なんと一枚も切らずに敷き詰められることがわかって、これしかない!と決定しました。部屋を計画するときは、出入り口はこっちがいいねとか、カウンターデスクはどこにつくる?とか、家族で話し合いながら進めました。そうやってみんなで一緒に考えてつくった部屋は、子どもたちも気に入っています」

この時の部分リノベは、内装施工会社のWharfに依頼しました。かかった費用は、材料費と工事費に設計料も合わせると120万円ほど。有孔ボードを貼った部分以外の壁は元のクロス仕上げのままだったり、押入れもハンガーパイプの設置だけしてそのまま活かすなど、既存を活用してコストダウンしています。

リビングの収納力をアップしたい!

和室を子ども部屋に改装するのと同じタイミングで、リビングにも手を加えました。備え付けの収納がなく、小さなAVラックを置いていただけのリビング。子どもが小さいうちはおもちゃだらけのリビングを許容していましたが、子どもたちも整理整頓ができる年頃になってきました。テレビを大型に買い換えたこともあり、TVは壁掛けにして、その下にテレビゲームグッズやAV機器、書類などを丸っとしまえる収納を造作することにしました。

改装後は、リビングの壁面に腰高さのリビングボードが誕生。その上の壁にはセメントからつくられた内装仕上げ材を貼り、TVを壁掛けにしました。重量のある仕上げ材の施工とTVの取り付けのために、既存の壁の上には新しく下地を組んでいます。

リビングボードの端には、カウンターデスクもつくりました。奥さんがちょっとしたパソコン作業をしたり、子どもたちが気分を変えたい時にここで勉強をすることもできます。カウンターデスク付きリビングボードの造作と、壁の仕上げ変更、壁掛けTVにするための下地や配線の工事、梁下への棚の設置で、工事と設計にかかった費用は115万円ほどでした。

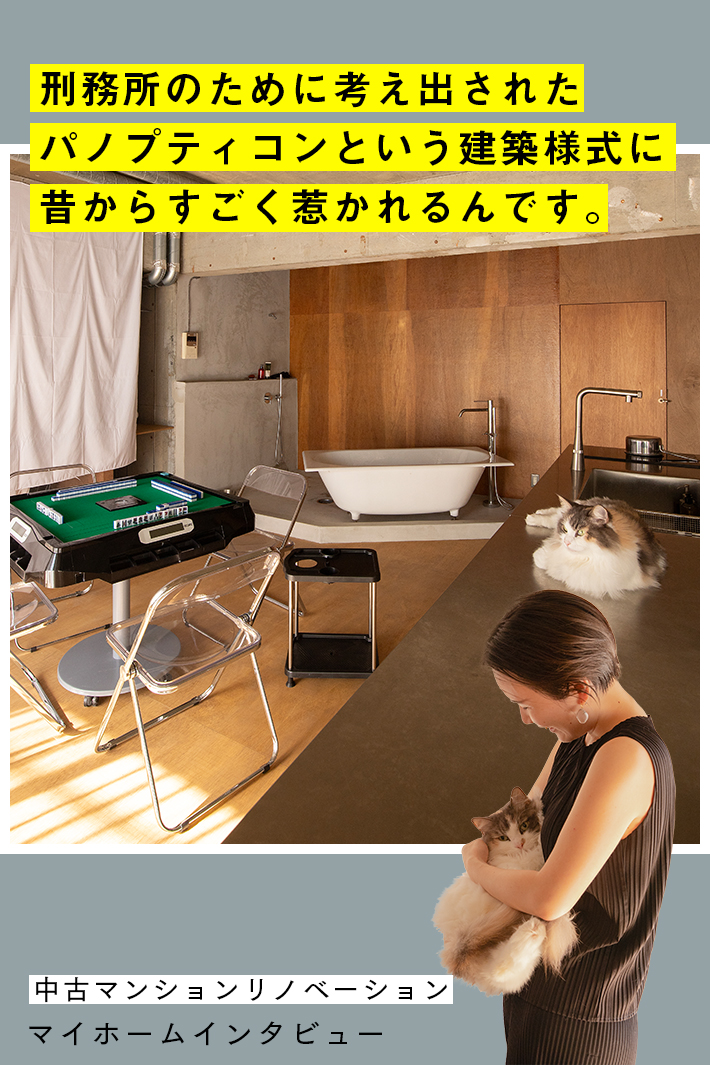

「壁面の仕上げはいろいろ悩んだんですが、このセメント素材の仕上げ材は、主張しすぎずに空間の雰囲気をガラリと変えてくれるからいいな、と思って採用しました。僕は設計の仕事をしているけど、素材を自由に選んで空間づくりできることを、実は長らく知らなかったんです。新卒で入った会社は新築マンションや企業施設をつくっているデベロッパーで、あらかじめ決まったメーカーのカタログや、セレクトされた建材の中から選ぶのが普通でした。それが、前職でリノベーションに携わるようになって、“空間づくりの素材選びって、こんなに自由なんだ”って、その楽しさを知ったんですよね。一方で、膨大な選択肢の中から選んでいくことの大変さも実感したり。フルリノベを選択していたらいつまでも決められなかったかも(笑)」

将来の子ども部屋兼書斎づくり

橋本家の最新の部分リノベは、玄関横にある5畳の洋室。橋本家の子どもたちは、長女、長男、次女の3人。元和室を改装した子ども部屋は、いずれは女子2人が使うことにして、長男には別部屋を用意しようとなり、手を加えることにしました。

子ども部屋として使い始めれば、本などをしまう棚やデスクが必要になります。壁幅いっぱいを使った広いカウンターデスクや、天井際を利用した棚など、狭い部屋のスペースを無駄なく使うことができるのは造作だからこそ。

また、ベッドの枕側の壁は有孔ボードで仕上げ、カバンや小物を掛けられるようにしました。下部分にはヘッドボードを造作し、コンセントと壁付け照明のスイッチも組み込んでいます。この時の子ども部屋の改装は、工事と設計を合わせて65万円ほどでした。

「ここは今は、僕の仕事部屋兼寝室として使用中。次女がもう少し大きくなって長男がここを使うことになったら、僕はリビングのカウンターデスクを使うか、外にオフィスを借りることも考えています。長男からは、まだかまだかと狙われています(笑)」

「今」のニーズと「ちょっと先」を見据えて

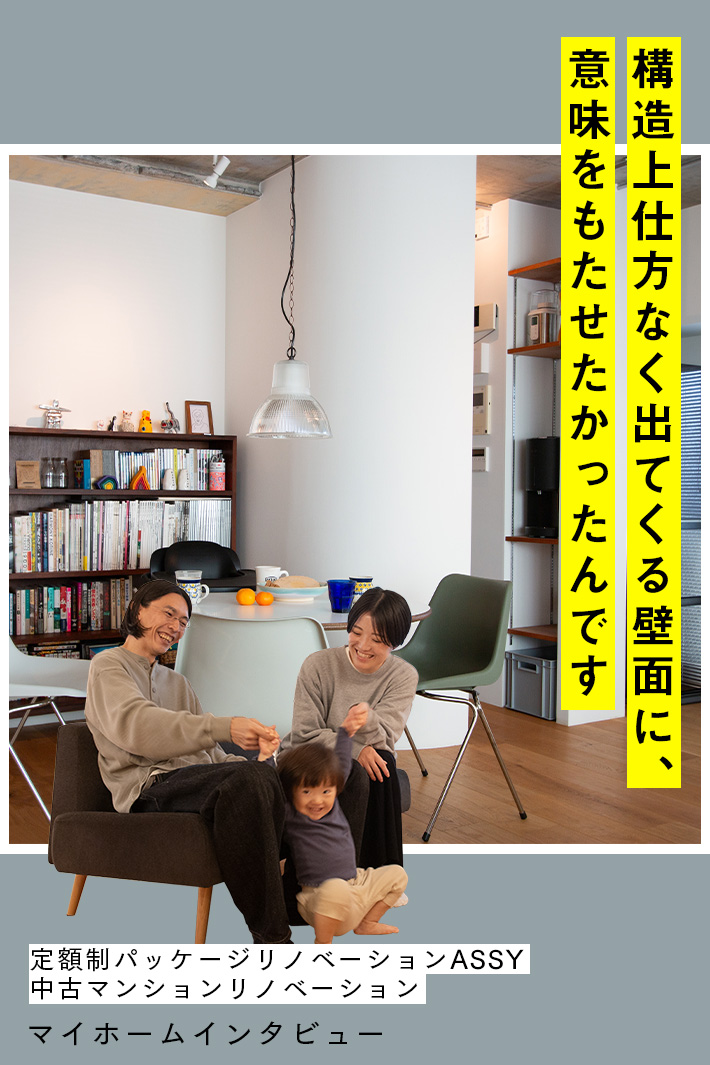

そうやって部分リノベを重ねて、マイホームをアップデートし続けてしてきた橋本さん家族。そのリノベ内容は、「今こうであって欲しい」だけでなく、「将来はこうしよう」といったビジョンが反映されているのも特徴です。

例えば、リビングのカウンターデスクは、家族それぞれが個室やオフィスで仕事をするようになったら、扉をつけて収納として使えるようにしました。手に入りやすいラワン合板とファニチャーリノリウムを使っていて、内寸サイズは無印良品の収納ケースの規格に合わせています。

余白を残した下足棚は、ベビーカーを使わなくなっても荷物の一時置き場として活躍。家族の靴のサイズが変わって置き場が足りなくなったら、棚板を足すこともできます。こんなふうに「家族のちょっと先」をリアルに想像して計画できるのも、暮らし始めてから考えるリノベだからこそ。

「今後、部分リノベしたいなと思っているのは、キッチン。食洗機とオーブンをビルトインにしたい、シンク下にゴミ箱を入れたい、吊り戸棚は使いにくいから要らない、リビングダイニングが見えるようにしたいなどなど、妻からたくさんの要望をいただいています(笑)。そのまますべての要望を聞き入れると収納場所が少なくなってしまいそうなので、まずは、我が家のキッチンに必要な物と量を見極めて断捨離して、必要な収納量を把握しようって話しています」

空間づくりをするとなると、つい“こうしたい”ばかりを考えてしまいがちですが、実際にそれを形にしたらどうなるのかシミュレーションすることも、“やっぱりこうすればよかった”といった後悔を避けるためには欠かせないこと。「現実の暮らし」と「理想」を擦り合わせながら検討を進められることも、住みながらの空間づくりのいいところかもしれません。

「購入時点で空間をつくり込むやり方も、家づくり費用をローンに組み込めるし、考える機会がその時だけで済む良さがあると思います。住んでから部分リノベしていくやり方は、その都度プランニングの手間がかかるしお金も必要になりますが、じっくり考えていきたい僕たち家族には、このスタイルが合っていました」

“ここがこうだったらいいな”や“こんな場所が必要だな”など、その場所での暮らしを始めてみて気づく住まいへの要望って、あると思います。子どもが大きくなってきてわかることもあるでしょう。空っぽの空間や間取り図を見ながら、未来の暮らしを想像するのはなかなか難しいことだけど、目の前に空間があって実際に使ってもいるから、要望も明確になるし、空間のイメージもしやすい。それを家族のタイミングに合わせて、部分リノベで住まいに反映していく。そんな、暮らしながら「自分たち仕様の家」に育てていく家づくりを実践している橋本さん一家。手間と時間をかけるほど、我が家への愛着が深まっていきそうです。

ハシケン

橋本健一が代表を務める設計事務所。理念に掲げているのは「完成した時に一番美しいものではなく、使い終わる時が一番美しいものをつくる」こと。意匠だけでなく、コストやクオリティ、完成後の使われ方までがデザインの範疇と捉えて設計に取り組んでいます。