DIYに挑戦するのは、PRチームの三上。

築46年の実家に、タイルを貼ったり襖を張り替えたり、いろんなDIYをして少しずつアップデートしてきました。(過去記事は検索窓から「築古戸建の実家アップデート」で検索して「記事」項目から見ていただけます)

そんな我が家のDIYも第8弾。今回は自分の部屋を飛び出し、初登場となる1階のリビングの床を『イージーロックフローリング』を活用してアップデートさせたいと思います。

最近、DIY用のユニホームとなるつなぎをゲットし、髪の毛を久しぶりに暗い色に染めてみたりもして気合は十分!

優柔不断で少し雑なところもある私ですが、今回の挑戦が少しでもみなさまの参考になることを願ってやっていこうと思います。

床の色が気に入らないんだよな......

今回の舞台となるのは、我が家の1階のリビング。

元々畳の和室だったのですが、引っ越してきた当初、前の家で使っていた上から載せるだけで完結するフローリングマットを敷き、それから何年か経った今もそのままの状態で過ごしていました。

住宅街に位置しているのもあり、日が当たらない時間が長い我が家の1階にこのフローリングだとなんだか暗い印象があって、だいぶ気に入らない、いつかどうにかしたい……。と思いつつも、家具も諸々置いてありなかなか一歩が出ずに後回しになってしまっていました。

そんな時、救世主が現れました!それが『イージーロックフローリング』のクリア塗装たち。

倉庫での検品作業で弾かれたものが私の手に渡ってきました。

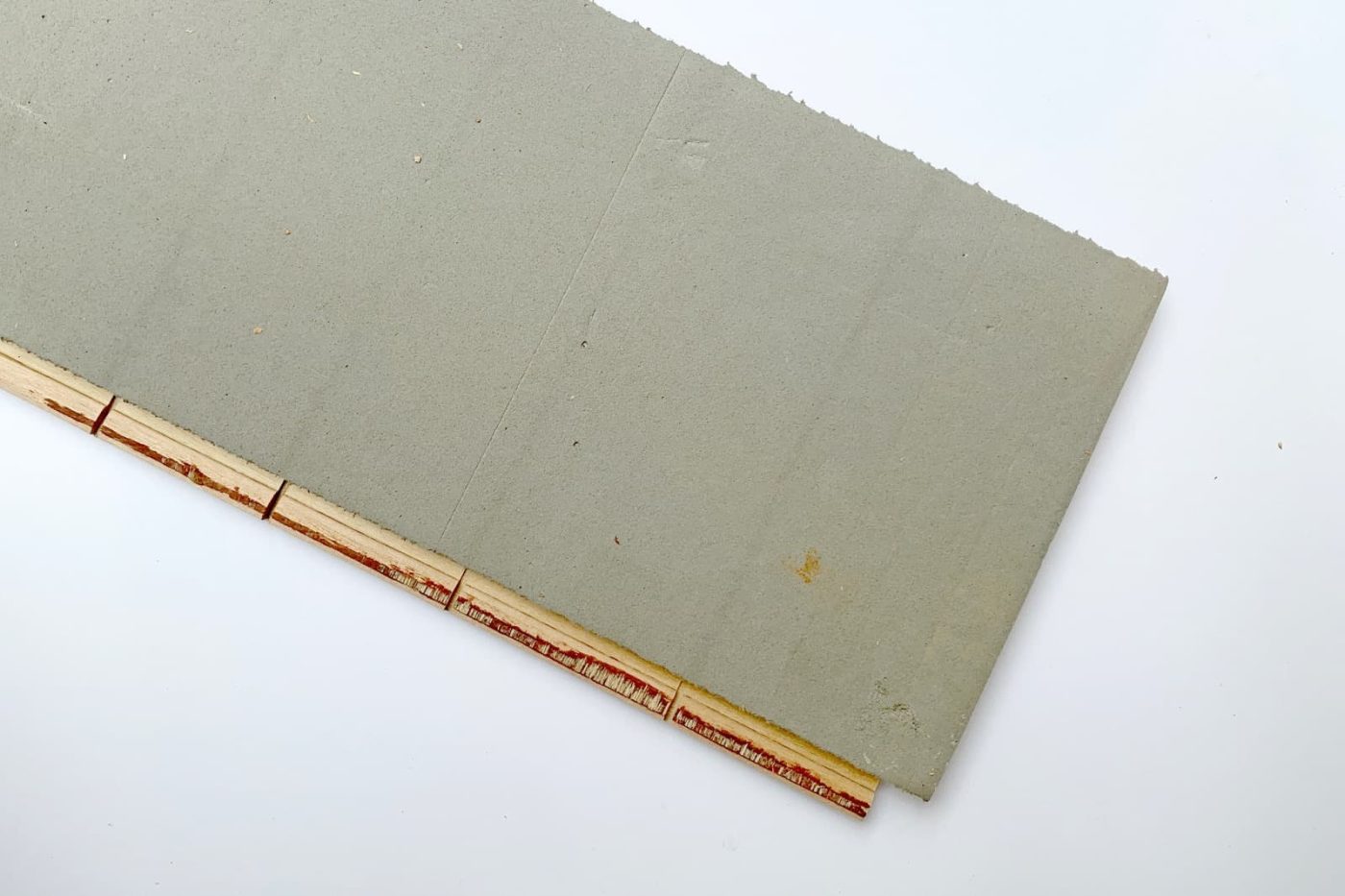

「イージーロックフローリング」はボンドも釘も使わずはめるだけで施工ができる商品。検品で弾かれたといいつつも、少し実(サネ)の調子が悪いだけで施工にはそこまで問題はないということだったので、そのまま引き取り、自宅に敷いてみることにしました。

ボンドも釘も使わないということは、原状回復も可能!となると、また違うことをしたくなった時に融通がきくので、比較的気持ちも軽く挑戦できるなと思います。

ちなみに入社当初、先輩から受け継いだものを2階の部屋に一部敷いていて、このフローリングの良さは実感済みです。

敷いていたフローリングを外して、現状を確認

フローリングマットを敷いてから、なんと15年ほどの月日が経っていまして、下の畳がどうなっているのか分かりません。

カビたりしてないかちょっぴりはらはらしながら外してみました……。

なんとびっくり!綺麗な畳のまま。

経年による変色はありますが、カビている箇所はありませんでした。

家具もずっと同じ場所に置いていたので凹みとかがあるかなと思っていたのですが、そんなこともなく、平滑で施工するのにも問題はなさそう。一安心です。

なんなら久しぶりに1階の畳と対面して、「え、なんか畳のままでもいいな」と思ってしまったりもしました。

5年前に公開していた一杉親方が登場する「イージーロックフローリング」のhowtomake記事を参考にしつつ、今回は商品仕様が少し変わった部分もあるのでその点も追記しながら私の視点も交えてやっていこうと思います!

リニューアルして変わったのは、乱尺から定尺になったことと、裏面にカルプが貼られたこと。

定尺になったことで同じリズムで貼りあげられやすくなり、裏面にカルプが貼られたことで、商品自体で既存床面とのカタつきを低減させてくれるため、下地調整シートを敷かなくても大丈夫になりました。

ただ、畳やカーペットの上で使用する場合、環境によっては湿気によるカビやダニが発生する可能性があるので防ダニシートをあわせてご利用いただくことをおすすめします。

今回は畳の現状も問題なかったですし、そもそもこの部屋は風通しもいい部屋だったので特に何も敷かずに、「イージーロックフローリング」を敷いていきます。

必要な数量を算出!

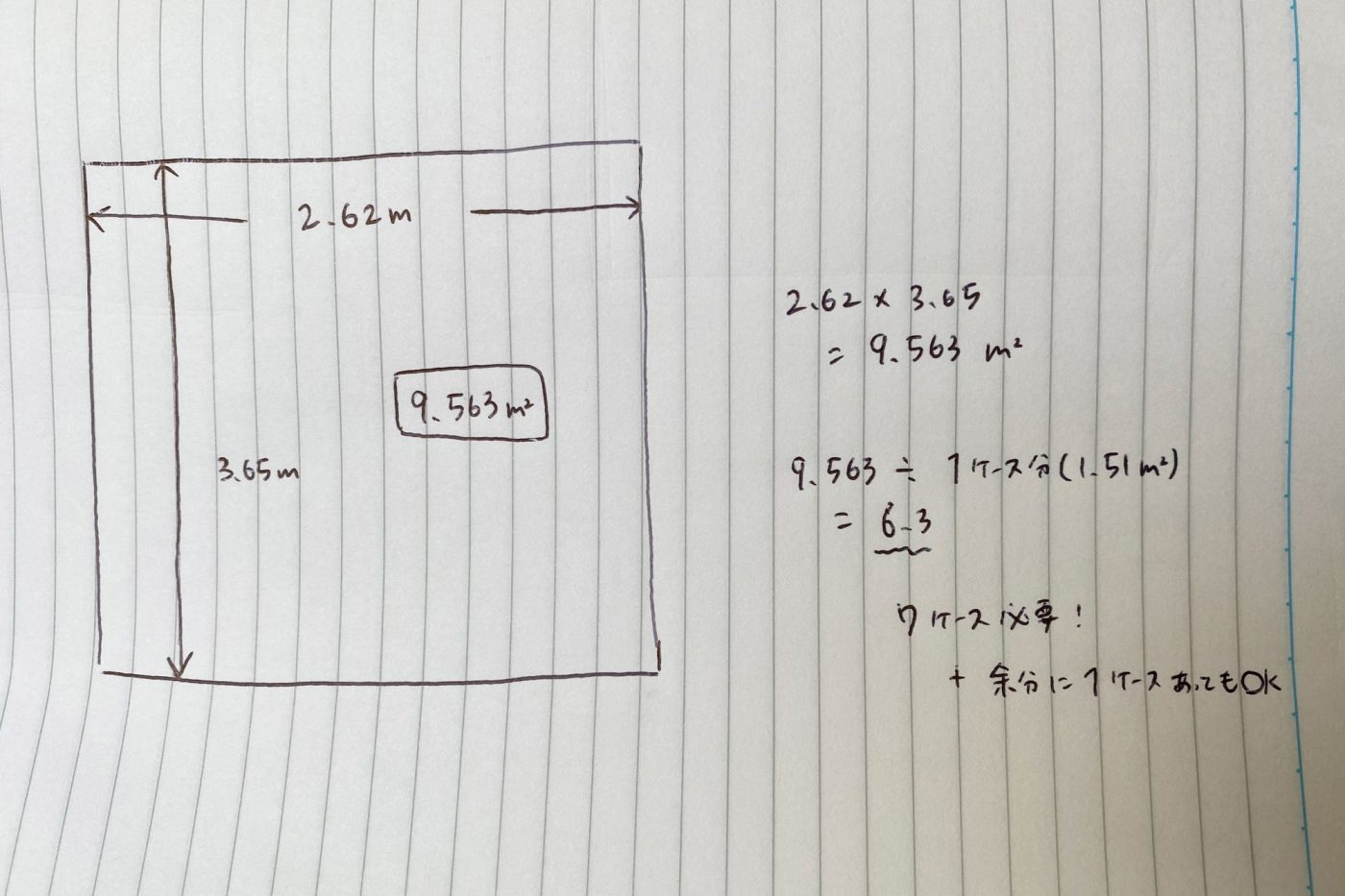

敷くことが本格的に決まったら商品購入のために(今回は貰ったものを使用しますが)、必要枚数を計算します。

まずは施工の対象となる部屋の寸法を測ります。

今回の部屋の床面積は9.56㎡。

これを「イージーロックフローリング」の1ケースの入数1.512㎡で割ると9.56÷1.51㎡=6.3箱となり、少なくても7ケース必要。

「イージーロックフローリング」はケース単位でしか入手できないので、1ケースあたりの施工面積を確認しつつ、板の割り付けや失敗を考慮して、部屋の実面積より少し多めに用意できると安心なのですが、1ケース分を余分に購入するのって結構負担が大きいですよね……。

もう1ケースプラスであったら安心ですが、自分の家で施工する場合で特段急ぎでない場合は、まずはそこまで余裕を持たずに注文して施工してみて、足りなかったら追加で注文するのもいいかなと。そんな風に状況をみながら対応できるのが、「イージーロックフローリング」とDIYの良さだと思います。

部屋の左端から敷いていく

いよいよフローリングを敷いてみようとした時、考えなくていけないのがどの方向で敷いていくのか。

フローリングは長手方向(部屋の四角形の長い辺)に対して平行に敷いていくのが一般的。ただ、今回我が家は6畳の部屋が隣にも続いているので、その部屋とラインを合わせて短手方向で敷いていくことにします。

敷く方向が決まったら、実物を使ってイメージを膨らませます。

「イージーロックフローリング」の表面の仕上げ材はオークの天然木。本物の木を使用しているからこそ、1枚1枚色味や木目の表情が異なります。

そのため、敷く時に似た色味や表情のものが一部に固まってしまわないように、予め何枚もフローリングを広げて全体のバランスをイメージしながら敷く順番を決めていけるといいです。

先に色味が似たものたちを分類してから順番を考えていった方が効率がいいのかもしれないですが、めんどくさがりな私は、近くにある数枚をその場に何枚か合わせてみながらどれにするか決めて敷いていきました。

のこぎりでカット!

フローリングを敷く上で避けては通れないのが、フローリングのカット。

どの列でもカットが必要で、それを全て「手ノコ」でやるのは現実的なのだろうかとドキドキしながら当日を迎えました。

ちなみに、電動「丸ノコ」を使用するという手もあり施工チームのスタッフに伝授して貰ったりはしたのですが、まだ若干の不安が残るのと、手ノコでどこまでできるのか参考になったらいいなという思いもあり、今回は手ノコで頑張ってみることにしています。

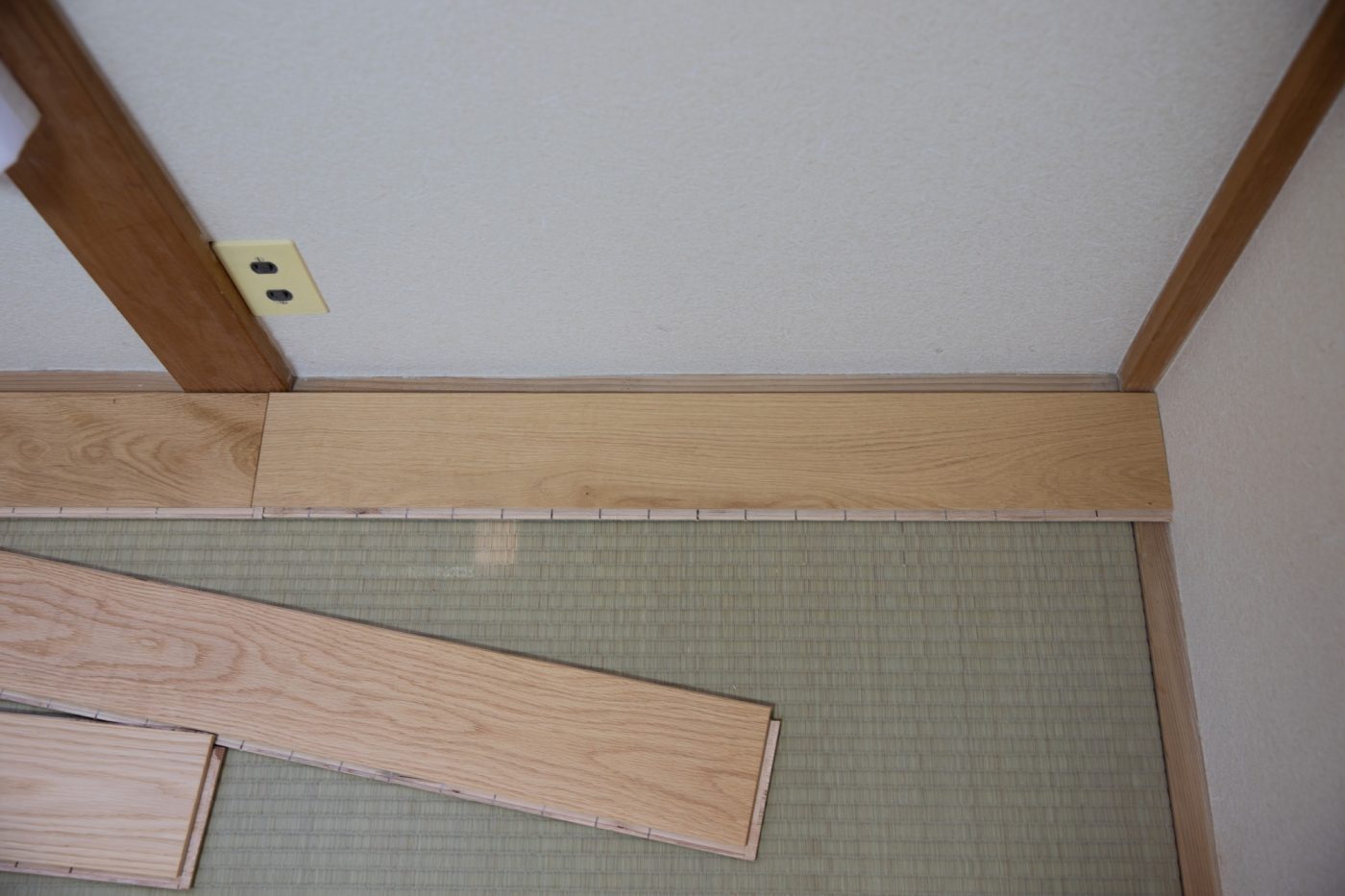

敷き始めは、雄ザネ(出っ張っているジョイント部分)が手前を向くようにするため、部屋の左端からスタート。

そこに合わせてフローリングを繋げていき、壁までの残りの寸法を測って、印をつけます。

木は湿度によって数ミリ伸びたり縮んだりするもの。冬場は空気が乾燥しているので少し縮み、夏になり湿度が高くなると水分を吸収して少し伸びます。

そのため、冬場の今は施工後の湿度による板の伸びを考慮して、2〜3mm程度気持ち短めにカットします。

印をつけたら、『差し金』を使って垂直な線を引きます。

最初は、長さをコンベックスで測って印を書いていたのですが、他の方法の方がやりやすいかもと思い出し、フローリングの向きを逆にして、フローリング自体を壁に当てて印をつける方式で進めていきました。

私は何度か印をつけ間違えたりしたのですが、この時、ジョイントの向きを間違えないように注意が必要です。

印をつけたらカット!

カットした感想としては、思っていた以上に切りやすい!ということ。

なんとなくもっと固くて大変なのかと思っていたのですが、そこまで力をいれなくても切れたので、これは最後までできそうだと安心しました。

素人ながらにカットのコツをお伝えすると、フローリングの端部にガイドとなる切り込みを入れるため、ノコギリをシャッシャと下向きに軽くスライドさせます。ガイドができたら、そのままノコギリの向きを線と合わせてギコギコと切り進めていきます。最後はパキッとならないように慎重に。

はめてみると少し隙間が空くくらいで理想的なフィット感!

少し短めに切ることで、はめる際に壁を傷めずにはめ込むことができました。

板間の隙間を詰めるのが大切

印をつけ、他のスタッフにもカットをしてもらいながら進めたのが、フローリングをはめ合わせていく作業。

フローリングを斜めにして雄ザネと雌ザネがしっかり全体的に噛み合わさっていることを確認し、抑えつけながらフローリングをおろしていきます。

この最初のはめ込みは力をぐっといれる必要があるので意外と力を使います。

パチッとはまった音がするわけではないのですが、意識するのはとにかく板と板の間の隙間を無くすこと。はまると少しだけはまった時特有のぐっと入った感覚があるので、その感覚をつかめると楽しくなってきます。

進んで行くと土台も安定していくのですが、最初は特にズレやすいです。誰かに土台となるフローリングを踏んでもらって、そこに合わせていくと元がズレることがないのでおすすめです。

そしてこのはめた時の仕上げにかかせないのが、角材などで側面を軽く叩いて板同士をしっかりはめ合わせること。

当て木(今回はフローリングの端材)を用いてげんのうで叩くと、わずかな隙間が埋まり、板が浮き上がってくるリスクを軽減できます。

この作業が一番大事!これをすることでしっかりハマります。

繋ぎ目がずれるように調整

ここでもう一つポイントが。それは、1列目と2列目の繋ぎ目について。

フローリングの貼り方は色々あると思いますが、ボンドや釘を使わず実をはめ込むだけの「イージーロックフローリング」は、固定の安定感を増すために1列目と2列目で継ぎ目をずらす必要があります。

定尺の商品である「イージーロックフローリング」は1列目の壁際で切った板の残りを、2列目のスタート位置にはめていくのが通常の施工方法。ですが今回は、1列目で余る部分が5cmほどでかなり短かく安定感がなさそうだったので、余る部分は使わず、元の材を繋ぎ目同士が近くならないように半分にカットするようにしました。

今回は短かったので致し方ないかなと思いつつ、余った部分を使わないということをするとロスが大きくなるので、数量の拾い出しのところに大きく影響してきますので、ギリギリで数量を見積もっている場合は注意が必要です。

半分にカットしたらはめ合わせていきます。

この2列が正確にはまっていないと3列目以降もぴったりはまらないままになってしまうため、きっちりはめ合わせていくよう特に意識!

あとはこの作業を繰り返し。先に進むと後で隙間が気になったとしても、やり直すとしたらやった分を外すしかなくなってしまうので、後で戻る必要がないように毎回しっかりとはめていくことが大切です。

この辺りになると作業が進むに連れてどんどん床ができあがっていくのが目に見えてわかるので、テンションが上がります。

そして、作業を進めていって悩むのが最後の納め方。

今回はなんと和室と洋室の切り替わり部分でいい感じに収まる形になったので、縦にカットはせず、そのままぴったり敷き終えることができました。

生活する中でズレないように最後の列だけ裏面をテープなどで固定するという手もありますが、私の部屋に以前から敷いている「イージーロックフローリング」は固定することなく敷いたままの状態で、外れてくるようなことはなかったため、この部屋もテープなどは使用せず、敷いたままにすることに。

もし不具合が出てきたら、その時に対策を考えようと思います。

完成!

今回も相変わらずなかなかの重労働。それもあってか、完成した時の達成感は抜群です!

今回のDIYは特に1人でというよりも、私が敷きながら印付けをして、カットを別の方に頼むという基本2人体制で進めたので、なんとか1日で終わらせられた気がします。(ちなみに、普段しない動きだったので、次の日腰よりの背中が筋肉痛になりました)

やったー!できたぞー!!!

カットして敷いていくのは初挑戦だったのですが、なかなかうまく敷けた気がしています。壁際もいい感じ。

またまた完成が夜になってしまいましたが、最後の力を振り絞り家具たちを戻してお昼に撮影してみました。

床を変えたのを期に、家具たちの置き場とカーテンから障子へとチェンジ!

今まで薄暗かった部屋がフローリングの色が変わったことでかなり明るくなっただけでなく、圧迫感のあったクローゼットがなくなったり、障子をリバイバルさせたことで、よりお気に入りの空間になりました。

また、一枚一枚表情の違う本物の木の質感を生活しながらひしひしと感じ、愛おしさが増すと共により寝っ転がりたくなる部屋になったなと思います。

今回もかなり大満足の仕上がり。自分で少しずつ手を加えていけるDIYって最高だなと改めて実感している日々です。

次なるアップデートもお楽しみに!

紹介している商品

過去記事はこちら。

![このフローリング、うちで使える?[ フローリングガイドVol.4 ]](https://www.r-toolbox.jp/assets/uploads/2019/01/14160652/1715670410-b4cf0258b680215f8b040f34d8c5fb9f-1000x667.jpg)